時を超える翼 —大正から令和へ、『赤い鳥』が運ぶ文学の宝箱—

時を超える翼 —大正から令和へ、『赤い鳥』が運ぶ文学の宝箱—

受取状況を読み込めませんでした

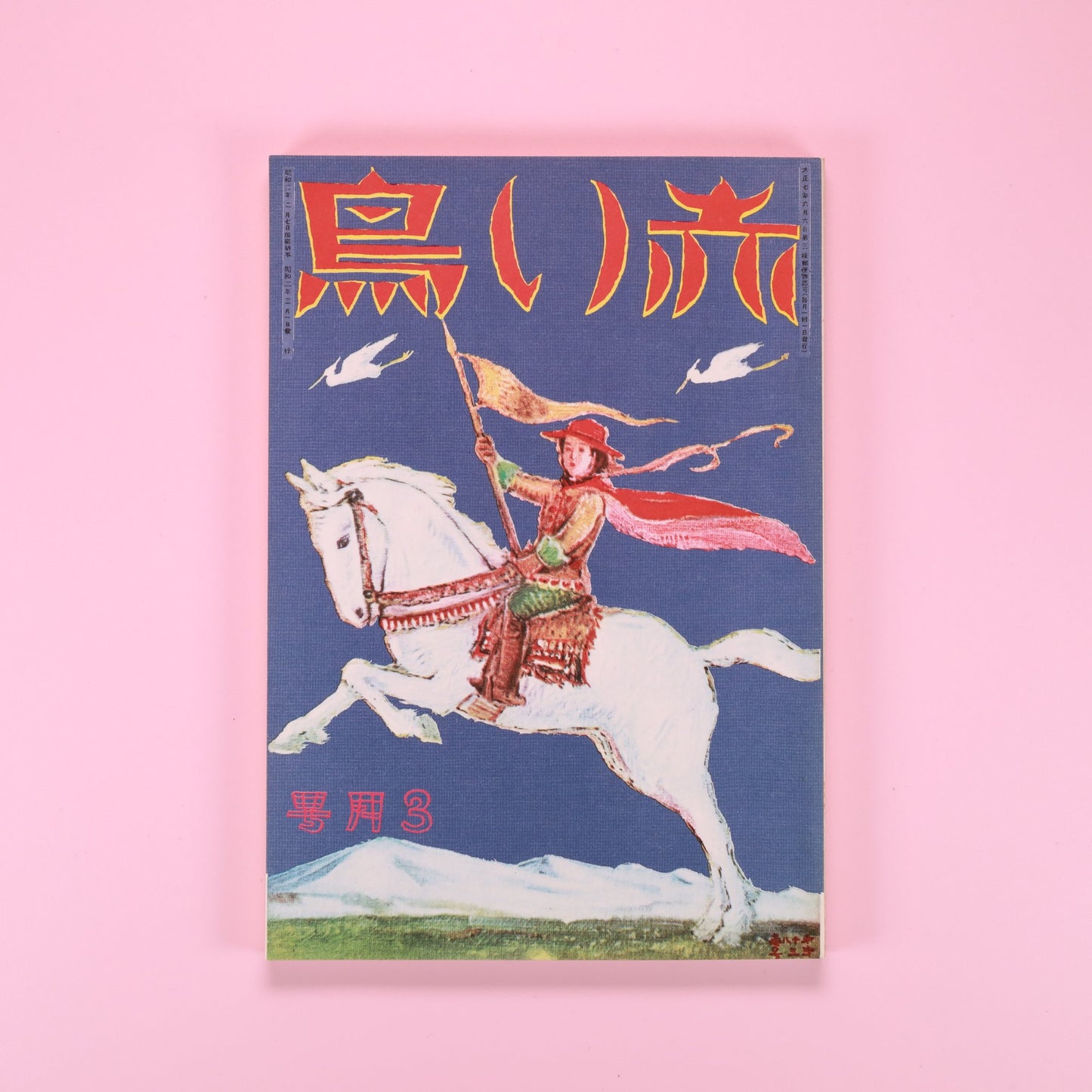

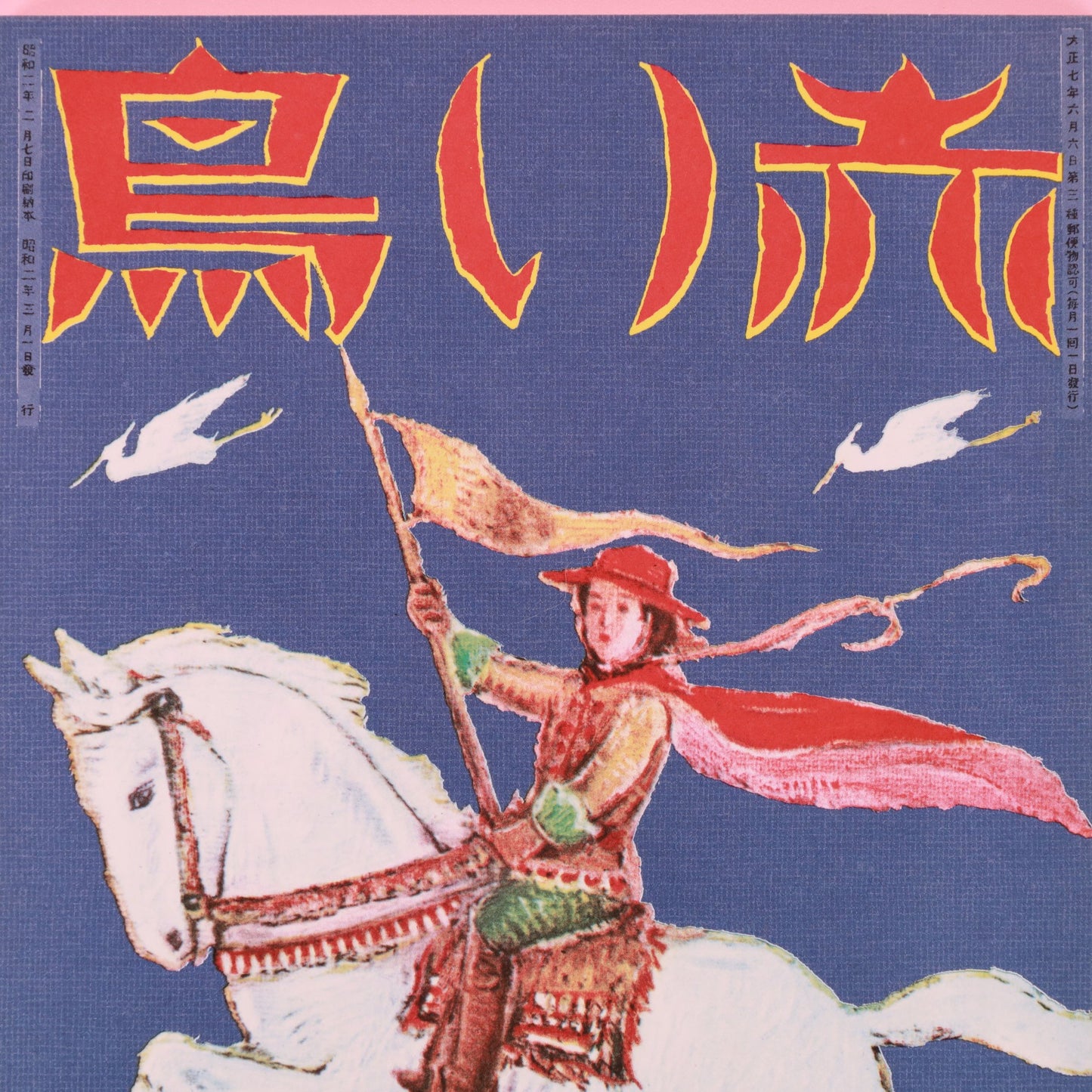

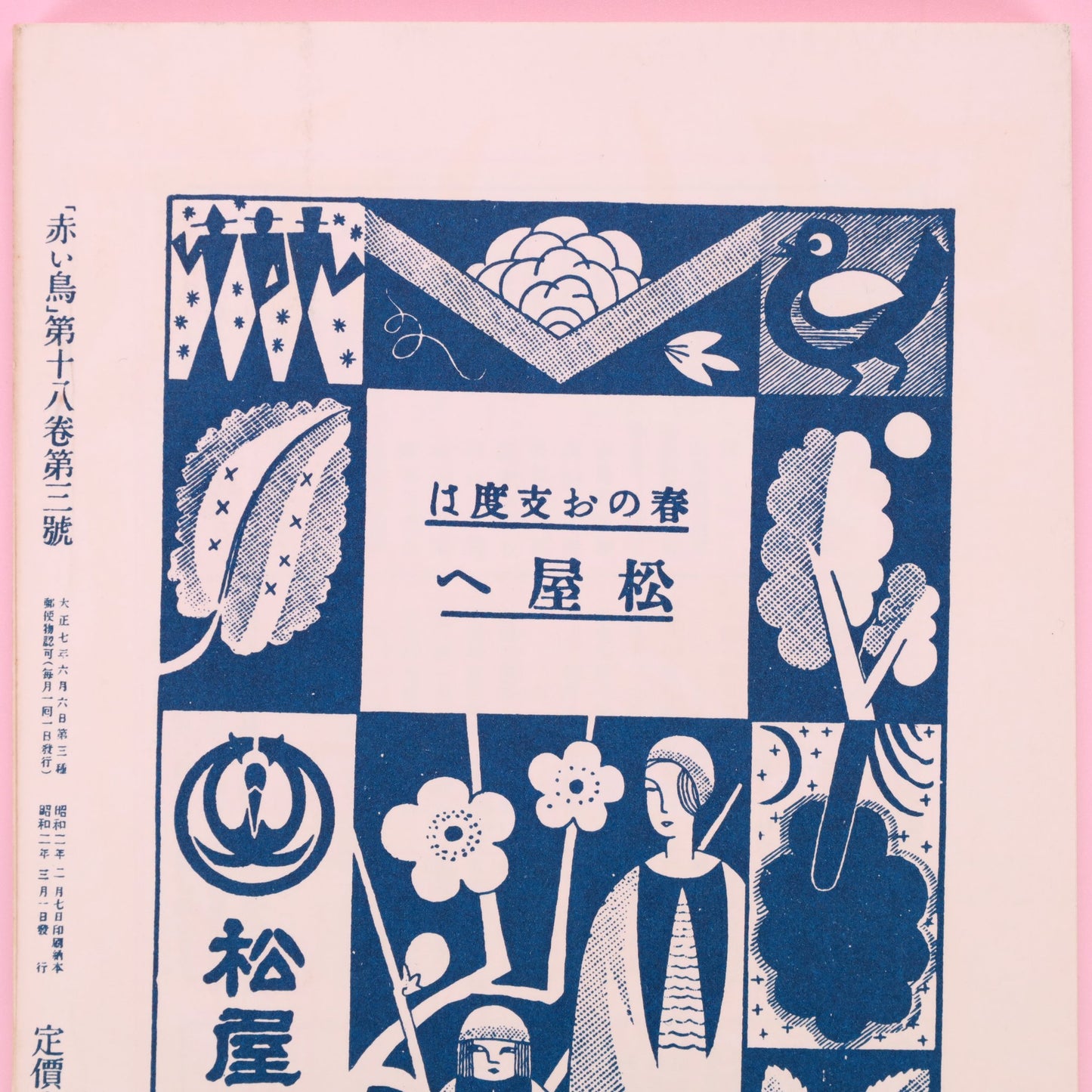

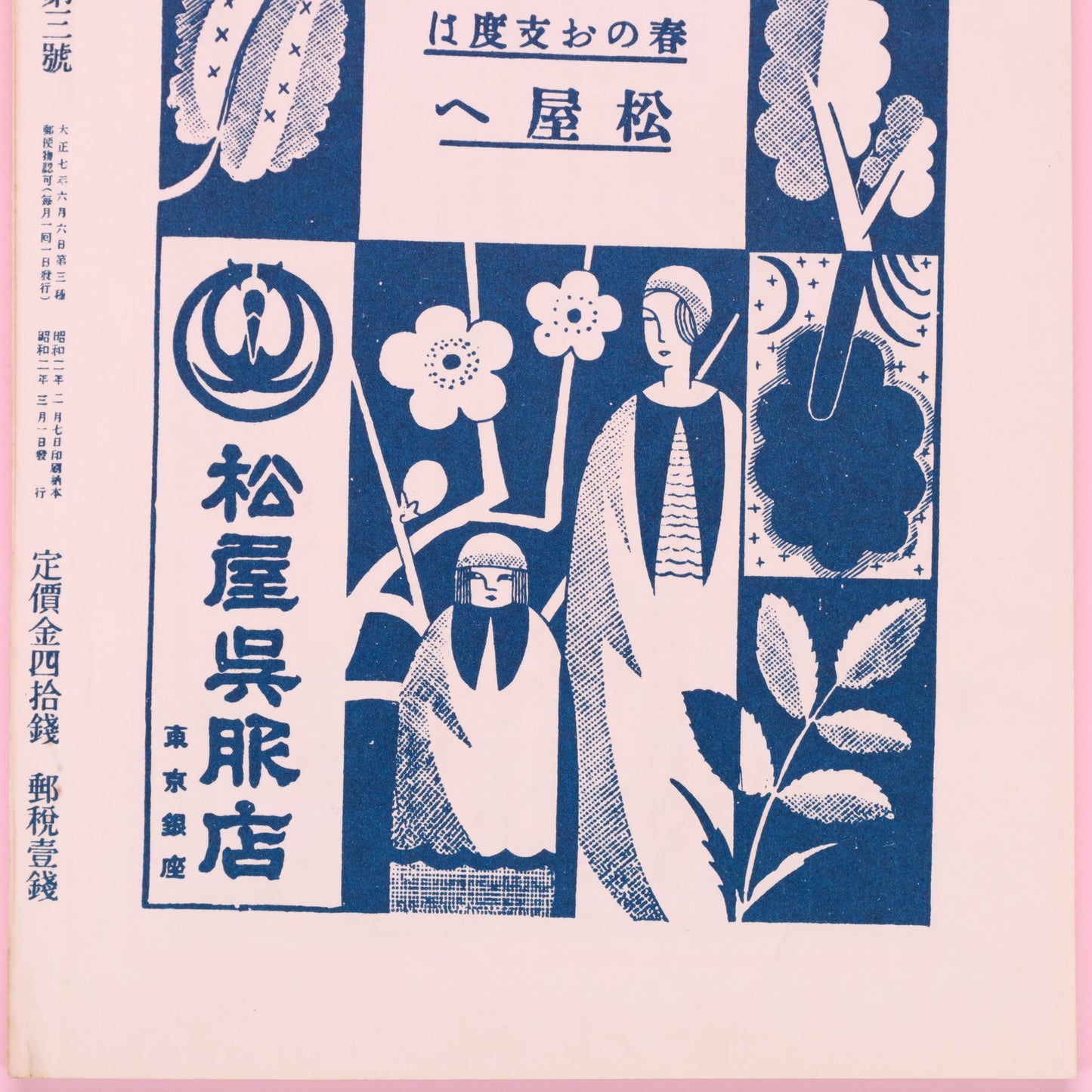

夢と勇気が宿る色彩美 — 「赤い鳥」表紙の視覚的魅力

「この雑誌をご覧になってください。鮮やかな青地に映える赤文字の『赤い鳥』、美しいですよね。この第18巻第3号は1927年に発行されたものなんですよ。」

手に取った雑誌を優しく開きながら、表紙を指でなぞる。目を引く青と赤のコントラストは、90年以上経った今でも色あせていない。

「この表紙デザイン、単なる子供向け雑誌とは思えないほど芸術的でしょう?実は当時の『民藝運動』の影響を受けていると言われているんです。手仕事の美しさを重視した運動で、シンプルでありながらも力強いデザインが特徴だったんですよ。」

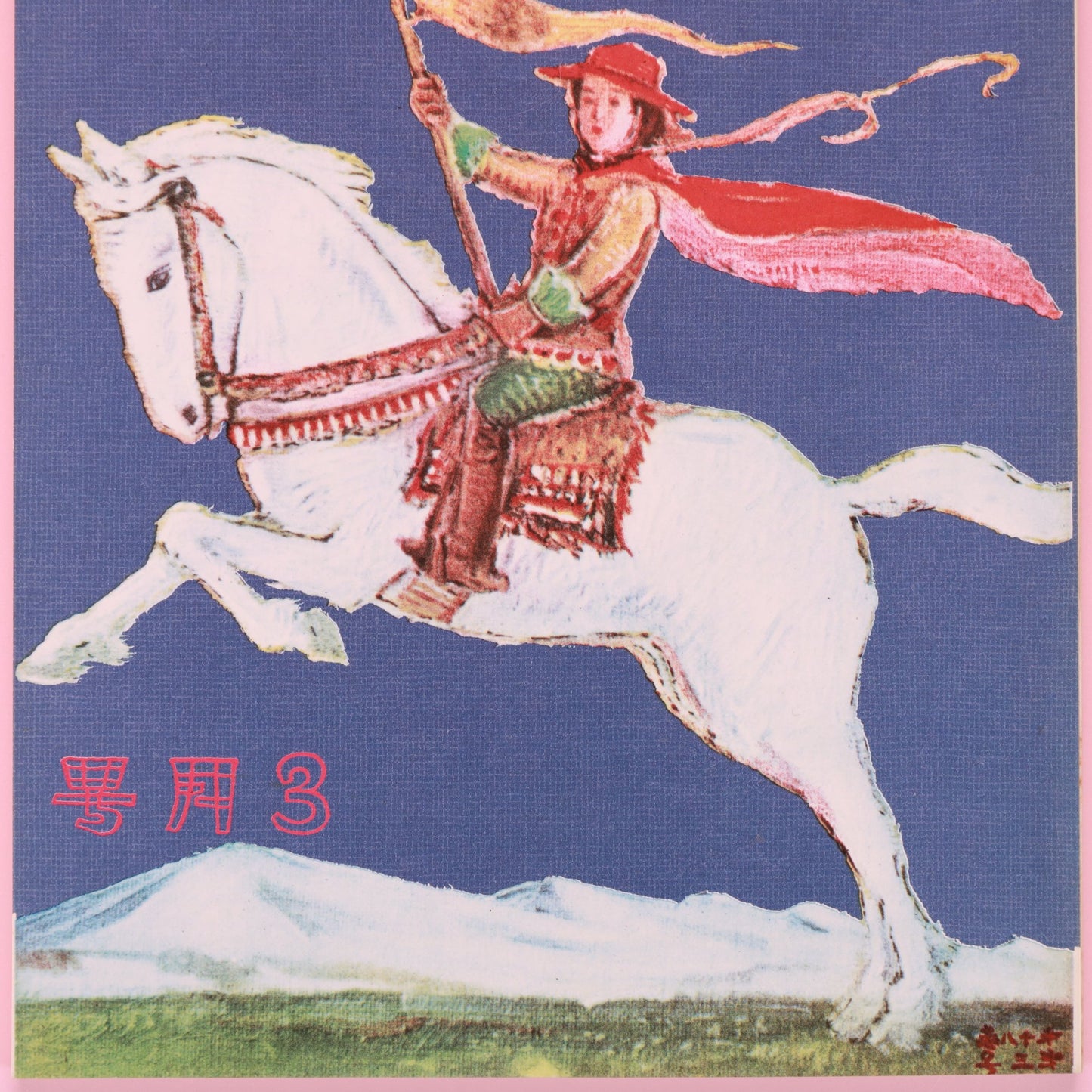

騎士と白馬のモチーフを指さしながら、

「この構図には西洋的なロマン主義の影響も感じられます。勇気や冒険を象徴していて、子供たちの心を掴むのに絶妙だったんでしょうね。いかがですか?この力強さと繊細さのバランス、今見ても新鮮じゃありませんか?」

目を細めて雑誌をもう一度眺める。

「この時代、鈴木三重吉という方が創刊者で、子供たちに質の高い文学を届けたいという情熱を持っていました。その思いが表紙デザインの隅々にまで表れているんですよ。」

「特に注目していただきたいのが、この色使いです。青地に赤で『赤い鳥』と書かれた文字は、視覚的インパクトが強くて、遠くからでも目を引きますよね。当時の印刷技術の粋を集めたものだったと言われています。」

微笑みながら、

「この雑誌を手に取った当時の子供たちも、きっと私たちと同じ感動を覚えたことでしょう。芸術性と子供向けの親しみやすさが絶妙に融合しているんです。」

子どもの心を育てる知の宝庫 — 当時の用途と読まれ方

「この『赤い鳥』、ただの読み物として使われていたわけではないんですよ。」

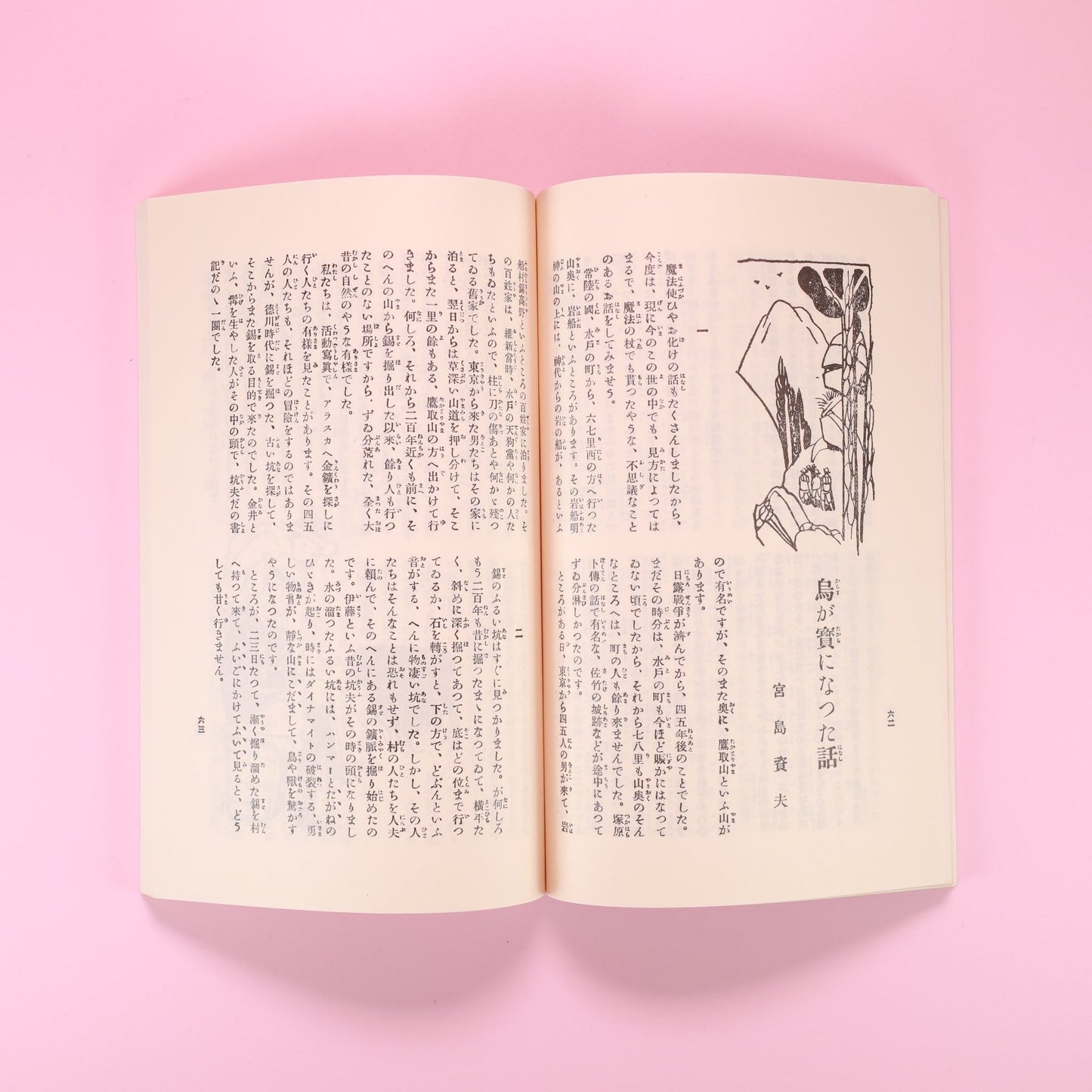

優しく頁をめくりながら、内容の豊かさを示す。

「当時の日本では、初めての本格的な児童文学雑誌として非常に重要な役割を果たしていました。特に教育的目的で多く使われていたんです。」

「具体的には、家庭での親子の読み聞かせの時間や、学校での教材として活用されていたと言われています。想像してみてください、夕暮れ時の団欒の中で、この雑誌を開いて物語を読み聞かせる親の姿を。素敵でしょう?」

内容のページを指しながら、

「この雑誌には童話や詩だけでなく、季節の行事や自然観察についての記事も含まれていたんです。子供たちの知的好奇心を多方面から刺激する工夫がされていたんですよ。」

「面白いことに、この雑誌は子供だけでなく、大人たちにも愛されていました。内容の質が非常に高く、親世代も一緒に楽しめる深みがあったからです。特に都市部の中産階級以上の家庭でよく購読されていたようです。教育的価値を重視していた時代背景も影響していたのかもしれませんね。」

「また、この雑誌からは多くの著名な作家が生まれました。子供のころに読んだ『赤い鳥』に影響を受けて、後に文学の道を志した人も少なくないんです。それだけ強い印象を与える内容だったということですね。」

穏やかな声で付け加える。

「子供の感性を育て、夢や希望を与える—そんな大切な役割を担っていた雑誌なんですよ。今のように情報があふれていない時代、この一冊が子供たちにとってどれほど価値のある宝物だったか、想像できますか?」

印刷技術と美的センスの結晶 — 「赤い鳥」の芸術的価値

「この雑誌の魅力は内容だけではないんです。技術的な側面からも非常に優れているんですよ。」

ページの質感を指でなぞりながら、

「1920年代の日本では、印刷技術に大きな革新があった時期でした。それまでの単色印刷から多色印刷へと移行していく過渡期で、『赤い鳥』はその最先端を行く存在だったと言えるでしょう。」

「この鮮やかな色彩表現、特に表紙のブルーとレッドのコントラスト、見事ですよね。当時はリトグラフ技術などを駆使して、このような色鮮やかな印刷を実現していたんです。素材には高品質な紙とインクが使用されていたと推測されます。」

光にかざして紙質を確認する仕草をしながら、

「今手に取ってみても、その品質の良さが伝わってきませんか?90年以上経った今でも、この色の鮮やかさが保たれているのは驚異的なことなんです。」

「他の児童文学雑誌と比較すると、『赤い鳥』は特に質の高い童話や詩作品に焦点を当てていました。内容の深みと芸術性に加え、このような印刷技術の高さが相まって、他の雑誌との差別化が図られていたんです。いわば芸術作品としての価値も持ち合わせていたわけです。」

「特に注目したいのは、この繊細な線画の表現力です。当時の印刷技術では難しかったはずの細部まで鮮明に再現されています。これは日本の伝統的な版画技術と西洋からの新しい印刷技術が融合した結果かもしれませんね。どうですか、この繊細さ、素晴らしいと思いませんか?」

目を細めて雑誌をさらに詳しく眺めながら、

「この美的センスと技術力の高さこそが、『赤い鳥』を単なる子供向け雑誌から一つの芸術作品へと昇華させた要素なんですよ。」

時代を映す鏡 — 「赤い鳥」の基本情報と誕生背景

「この『赤い鳥』という雑誌、1918年7月に鈴木三重吉によって創刊されたんです。日本で初めての本格的な児童文学専門誌として、文学史上でも重要な位置を占めているんですよ。」

手に持った雑誌の発行年を指さしながら、

「こちらの第18巻第3号は1927年に発行されたもので、まさに大正から昭和へと移行する時代の過渡期を映し出しています。時代の空気感が詰まった一冊と言えるでしょう。」

「鈴木三重吉という人は、『子供たちに純粋で美しい文学を届けたい』という強い思いを持っていました。彼自身も作家として活動しており、その文学観が『赤い鳥』の編集方針に大きく反映されていたんです。当時の教育改革運動とも連動していたんですよ。」

雑誌を閉じて背表紙を見せながら、

「創刊から1936年8月まで、約18年間にわたって刊行されたんです。長い歴史を持つ雑誌ですが、その間一貫して質の高さを保ち続けたことで知られています。」

微笑みながら、

「鈴木三重吉はそんな時代の流れを敏感に捉え、子供のための質の高い文学の必要性を強く感じていたんでしょうね。当時としては革新的な試みだったと言えます。いかがでしょう?この時代背景を知ると、雑誌の価値がより深く理解できませんか?」

「この1927年という年は、日本が急速に近代化していく中で、伝統と革新が交錯する興味深い時期でした。この雑誌はそんな時代の空気感を今に伝える貴重な資料でもあるんです。」

文化の宝石箱 — 「赤い鳥」が残した文学的遺産

「『赤い鳥』は単なる子供向け雑誌ではなく、日本の児童文学史上、極めて重要な位置を占めているんですよ。」

雑誌を大事そうに持ちながら、

「この雑誌は『童話』という言葉を広めたことでも知られています。現在私たちが当たり前のように使っている『童話』という言葉と概念の普及に大きく貢献したんです。文化的な影響力はとても大きかったんですね。」

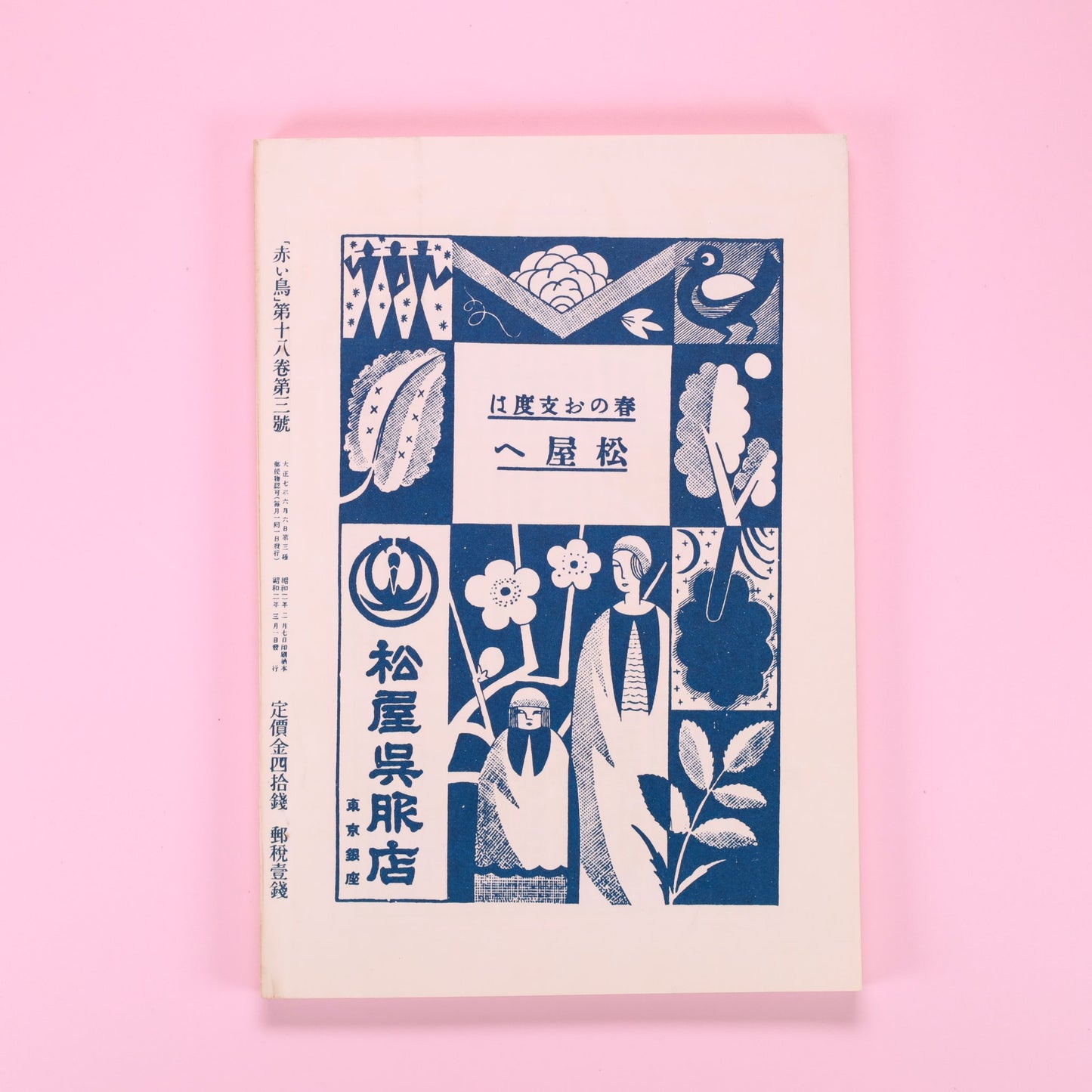

「また、芦屋雁之助や岸田劉生といった当時の一流芸術家たちがイラストを手がけていたことも、この雑誌の価値を高めています。芸術と文学が見事に融合した媒体だったんです。」

「興味深いのは、この雑誌から多くの著名作家が輩出されたことです。宮沢賢治や坪田譲治など、後に日本文学史に名を残す作家たちが『赤い鳥』に作品を寄稿していました。彼らの初期作品を読むことができる貴重な資料でもあるんですよ。」

目を細めて雑誌を眺めながら、

「この雑誌が投げかけた『子供のための質の高い文学』という理念は、現代の児童文学にも脈々と受け継がれています。100年近く前の雑誌が、今なお文化的な影響力を持ち続けているんです。素晴らしいと思いませんか?」

「『赤い鳥』は当時の子供たちの心を豊かにし、想像力を育む役割を果たしました。そして今、私たちにとっては当時の子供文化や教育観を知る上での貴重な手がかりになっているんです。まさに時代を超えた文化の宝石箱と言えるでしょう。」

大正から昭和へ — 「赤い鳥」が映し出す日本の変容

「この『赤い鳥』が発行された1927年というのは、とても興味深い時代なんですよ。昭和へと移行する直前の時期で、日本社会が大きく変わろうとしていた時代です。」

雑誌の発行年を指しながら、

「大正デモクラシーの影響下、自由主義思想が広まっていた時代でした。都市化が進み、教育水準も向上していく中で、『赤い鳥』のような質の高い児童文学雑誌への需要が高まっていたんです。」

「当時の日本は伝統と近代化の狭間で揺れ動いていました。西洋文化への憧れと日本の伝統文化への再評価が同時に起こっていた時代ですね。この表紙デザインにも、その両方の要素が融合しているのが見て取れます。西洋的なモチーフと日本的な表現技法が見事に調和していませんか?」

しみじみと語りかける。

「1920年代後半、日本の出版業界は急速に拡大し、新しい印刷技術も次々と導入されていきました。オフセット印刷などの技術革新によって、このような質の高い印刷物が一般に広まり始めた時期でもあるんです。」

「また、この時期は関東大震災からの復興期でもありました。社会が大きな変化を経験する中で、子供たちに夢や希望を与える文学の重要性が強く認識されていたんでしょうね。」

「当時の子供たちの生活環境も今とは大きく異なります。テレビやインターネットがない時代、活字文化が子供たちの想像力を育む主要な手段だったんです。一冊の雑誌がどれほど貴重な情報源だったか、今では想像しにくいかもしれませんね。」

目を細めて、

「この雑誌を手に取ると、時代の空気感までもが伝わってくるような気がします。大正から昭和への過渡期、日本が近代国家として大きく変わろうとしていた時代の証人とも言えるでしょう。いかがでしょう?この時代背景を知ると、雑誌の魅力がより深く感じられませんか?」

過去と現在をつなぐ架け橋 — 現代における「赤い鳥」の楽しみ方

「さて、この『赤い鳥』、ただ飾っておくだけではもったいない貴重な文化遺産なんです。現代でも様々な楽しみ方ができますよ。」

優しく雑誌を持ち上げながら、

「まず一番シンプルな楽しみ方は、インテリアとして額装して飾ることです。この鮮やかな表紙デザインは、現代のインテリアにも不思議と馴染むんですよ。アートとしての価値も高いですからね。」

「もちろん、文学や歴史研究の資料としても非常に価値があります。1920年代の児童文学や教育観を知る上での一次資料として、研究者の間でも重宝されているんですよ。」

微笑みながら、

「また、コレクションの一部として収集する方も多いんです。『赤い鳥』の全巻揃えを目指すコレクターもいらっしゃいますよ。アンティーク市場でも高い評価を受けていますので、資産価値という側面もあります。」

「保存方法についても少しお話しておきましょう。湿度管理が非常に重要で、40〜60%の湿度を保つことをお勧めします。また、直射日光は厳禁です。紙の酸化を防ぐための専用の中性紙で包んで保管するのが理想的ですね。」

「実は私自身、この雑誌を通じて当時の子供たちが何を読み、何を夢見ていたのかを想像するのが好きなんです。時代を超えて子供たちの心に響く普遍的な物語の力を感じることができるんですよ。あなたも一度、中身をじっくり読んでみませんか?」

手元の雑誌を優しく撫でながら、

「何より大切なのは、この文化遺産を次世代に伝えていくことです。適切に保存し、その価値を理解し、共有していくことで、『赤い鳥』の精神は100年先の未来にも生き続けるでしょう。そう思いませんか?」

「現代のデジタル社会では、このようなアナログの美しさや温かみが、逆に新鮮に感じられるものです。過去と現在、そして未来をつなぐ架け橋として、この『赤い鳥』を大切にしていきたいですね。」

アイテムの基本情報

アイテムの基本情報

基本説明

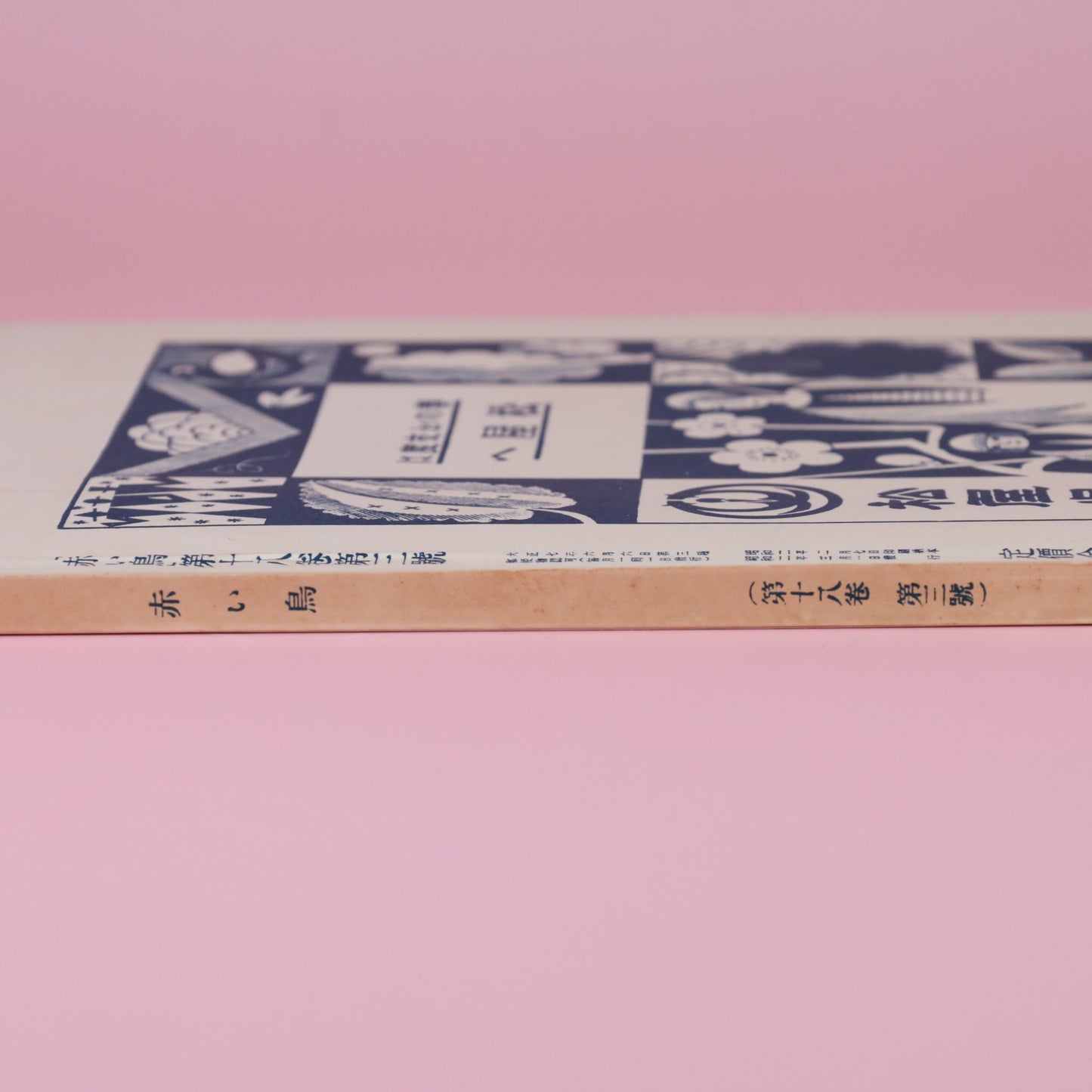

赤い鳥 第18巻第3号です。

サイズ情報

- 横:約15.5㎝

- 縦:約22.2㎝

- 厚み:約0.9㎝

カラー情報

- ブルー

- レッド

- ホワイト

素材情報

- 本

アイテムの状態

アイテムの状態

タイプ

USED

コンディション情報

- 折れ・曲げなし

- 裏表紙一部に汚れあり

- 背表紙が黒ずんでいる

その他情報

その他情報

共有する

🗽 公式LINEに登録して 10%OFF クーポンをゲット!

公式LINEにご登録いただくと、商品代金から 10%OFF になるクーポンをゲットできます!その他にもおトクな情報やLINE公式限定の情報をお届けしておりますので、ぜひ、LINE 登録をしてみてください!